Hi-Stat Vox No.11(2009年10月29日)

解雇法制を考える―日本における整理解雇の考察とその含意

神林龍(一橋大学経済研究所准教授)

世界的な経済危機下で、正社員の解雇規制ゆえに若年層にしわ寄せが及び、1990年代の就職氷河期が再来するのではないかといわれている。確かに、生産面では所々で下げ止まりの傾向がみられるものの、雇用情勢の悪化傾向は現下ではっきりと反転しているわけではない。総務省『労働力調査』によれば、2009年8月の完全失業者は361万人(原数値、完全失業率では5.5%)と、戦後最悪だった2003年4月の385万人(同5.8%)に近づきつつある。そして今回の雇用情勢の悪化は、やはり20歳代前半までの若年層に大きな影響を与えているとも指摘されている。なるほど、2009年7月の『労働力調査』の年齢階層別完全失業率をみると、15~24歳階層では前年同月比2.4%増と最も増加幅が大きい。本稿冒頭の懸念も故が無いわけではない(脚注)。

しかし、その原因が正社員の法的解雇規制にあると断定できるのであろうか。よく知られているように、日本の法的解雇規制の大部分は、近年成文化されたとはいえ実質的には1970年代に判例法理として確立した解雇権濫用法理(その派生形である整理解雇法理)によって制御されてきた。特に整理解雇法理として定式化された判断基準(四要素、四要件)が、正社員の整理解雇に先立って、広い範囲での配置転換や非正社員の雇止めを優先させるなど厳しい条件を課しており、結果として企業は生産性の低い中高年正社員を過剰に雇用せざるをえないとする論者は少なくない。

ところが、整理解雇法理のリーディングケースとして知られる東洋酸素事件東京高裁判決を読むと、そう単純に解釈してよいのか疑問がわく。同事件は就業規則の「やむを得ない事業の都合によるとき」を理由にした解雇通告に対し、従業員が地位保全等の仮処分を申し立てたもので、経済的理由による企業の解雇は一定の制約を免れないと判示したものとして労働法の教科書には必ず引用される裁判例である。しかし、高裁判決は原告全員の解雇を有効と判示しており、整理解雇を妨げた判断ではない。裁判上争われた論点は多岐に渡るが、たとえば定年退職者の嘱託再雇用と閉鎖工場従業員の配置転換を比較し、後者を優先する理由はないとしている。あるいは、閉鎖部門以外から希望退職を募集する必要も否定している。また、使用者側の全面勝訴にも係わらず、紛争自体の終結は高裁判決の5年後、しかも原告のうち当時定年にあたった1名を除く12名の半数6名の復職という条件での和解によるのである。整理解雇を否定せず、かつ現実の紛争に解決を与えたわけではない裁判例が、なぜ「過度に」解雇を規制する重要な裁判規範として認知されたのであろうか。疑問をもった研究者が集まり、資料を収集し考察を加えた結果が、2008年3月に日本評論社より上梓された『解雇規制の法と経済』である。

ここでは筆者の個人的解釈を交え選択的に研究結果を紹介したい。まず、1970~80年代にかけての54件の整理解雇裁判例を調べたところ、不当労働行為紛争的色彩が強いことがわかった。特に、政治的主張を異にする集団が労働者側に並存し、整理解雇が特定集団を恣意的に排除するためだと誤解されたことが重要な紛争原因だったことも確かめられた。また、当時裁判紛争を経験した数社を訪問調査したところ、いずれも2000年代に整理解雇を実施したものの紛争にはなっていないことがわかった。これらの会社では人事部内で裁判に関する知識が引き継がれていたわけではない。しかし、労使の情報共有を進めて事業の状況を日頃から周知し、従業員の「納得を得る」プロセスを重視している点で一致していた。さらに、裁判例も四要素のうち手続きの妥当性や人選の合理性を重視するように推移し、整理解雇が当該個人を恣意的に選択していないかのチェックに意を払う傾向を示している。結局、1980年代以降労使協調路線を通じて労働者集団内部の政治的対立が表面化しなくなり、企業や個別労働者のおかれた状況を事前に共有することで、いざ整理解雇となった場合に従業員の納得を得やすい環境を整備してきたとまとめられる。現実の日本の整理解雇法理は、職場や事業所レベルでの労使合意を促すことで、解雇にあたって恣意的な解雇との誤解を避けるようなガイダンスを形成してきたと解釈することができるだろう。

判例法理の機能を以上のように捉えると、整理解雇法理が企業の整理解雇に対して禁止的にまで高い解雇費用を強制しているとはいえないかもしれない。実際、1990年代後半以降の就職氷河期と並行してリストラで職を失った労働者は少なくない。たとえば厚生労働省『雇用動向調査』によると、2001年に「事業の縮小、合理化等事業経営上の理由で解雇された」一般労働者は(希望退職に応じた人々も含め)50万人を超えている。有期雇用の雇止めによる離職者が一般・パートを合計して70万人程度だったこと、大学学部卒就職者がおよそ30万人だったことを考えると決して少ない数字ではない。

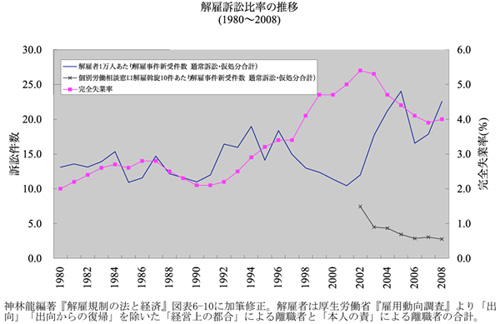

興味深いのは、解雇者数の増加に対して訴訟に持ち込まれる比率が減少していることである。次の図に示したのは、前出『雇用動向調査』より採取した年間解雇者1万人に対して地方裁判所に提起された解雇訴訟件数である(ただし、公表統計を用いたため普通解雇と整理解雇の区別、訴訟参加人数、仮処分と本訴の重複などは勘案できていない)。

特徴の第一は、1990年代半ばまでは解雇訴訟比率が完全失業率と強い正相関を示していることである。一般に、解雇された労働者にとって訴訟に持ち込む機会費用は不景気のときに低くなる。従ってこの正相関は、解雇訴訟には、費用と便益との関係で訴訟が提起されるという経済合理的性質が備わっていることを示している。第二の特徴は、1990年代後半以降、解雇訴訟比率が趨勢的に低落傾向にあることである。もちろん、一見すると2001年以降には反転上昇しているかのように見える。ところがこの上昇は、2001年10月より各都道府県労働局に開設された無料の総合労働相談コーナーが影響している。労働相談コーナーで専門的第三者の意見を取り入れて話し合うことが必要だと認められた(斡旋)件数を母数とすると、それでも労使の意見の隔たりが埋まらず訴訟に至った比率は継続的に低下しているからである。この間解雇訴訟における労働者勝訴率は50%程度を推移していること、なおかつ1980年代後半には少なからずあった地方による訴訟行動の差が趨勢的に消滅しつつあること、近年スタートした労働審判制度の順調な滑り出しなどを勘案すると、1990年代後半以降において、解雇権濫用法理(整理解雇法理)は安定した裁判規範を提供してきたと考えても矛盾はない。

以上の考察は、近年の日本の労働市場では、恣意的な解雇をチェックする法的規制を所与とした雇用調整が使用者によって行われ、労働者もその結果に大きな異論を提起しないという相互依存関係が成立している可能性を示唆する。ここから先は実証的根拠に乏しい筆者の憶測に過ぎないが、おそらくこの背後では、企業の選択する技術や組織形態、労働者の技能形成、税制などの国家規則、家族のあり方など多くの選択が補完的に絡み、端的にいえば「日本的雇用制度」が形成されていると推測できる。そして解雇紛争の推移を見る限り、この制度は使い古されているものの、本質的に大きく揺らいでいるとはいえないのかもしれない。日本的雇用制度が企業内での経験を重視し、外部労働市場の活用に消極的なことはよく知られており、若年層の大卒人口が急激に増加したことを考慮すると、若年労働市場へのしわ寄せも単なる法的規制の結果ではなく、相互補完的諸制度によると考えられよう。

このとき日本の労働法制の特徴を想起することは決して無駄ではない。第一に主要な規範形成が当事者間の紛争解決を第一義とする裁判所によってきたこと、第二に労使自治を尊重し職場や企業でのミクロの合意形成を通じた規範の発見に信頼をおいてきたことである。このとき、形成・発見された規範はその範囲では合理的である可能性が高く、日本的雇用制度を補強する性質をもつ。その反面、合意が得やすいように成員を選別してきたという推測を生む。

正規と非正規の区別を「身分である」と躊躇なく言い放つ意見をよく目にする。当事者の自発的規範形成を重視するが故に、そもそもそれに預かる当事者の範囲を等質的かつ限定的に取り扱う必要があるとすれば、身分の形であらかじめ集団を分割することも理解できる。解雇規制の問題を若年と中高年、正規と非正規の二項対立に結びつける論調は分かりやすいが、背景にある問題として労働市場や職場での規範形成原理、すなわち当事者の範囲と合意原則について再び考える必要もあるだろう。

脚注

もっとも、2009年8月には前年同月比1.4%増と、他の年齢階層と比べてむしろ低い傾向にある。

本稿は7月31日付けの日本経済新聞『経済教室』に寄稿した「解雇規制を考える:雇用改革 より広い視点で」を基に、加筆・修正したものである。