Hi-Stat Vox No.13(2010年4月7日)

ロシアの出生動向: その要因をどうみるか

雲和広(一橋大学経済研究所准教授)

移行経済諸国の超低出生率

多くの国で出生率の低下が長らく論じられてきたことは周知の通りであるが、経済体制の移行が始まった1990年代初頭から21世紀に至る旧社会主義諸国においても、出生率の低下は焦眉の課題であり続けている。1990年における当該諸国の合計特殊出生率(Total Fertility Rate, TFR)は概ね西部ヨーロッパ諸国のそれを上回っていたが、その後急速に低下を続け2000年には後進地域である旧ソ連圏の中央アジア/コーカサス諸国/モルドバ、そしてアルバニア及びモンテネグロを除き全ての地域でTFRは1.7未満となり、過半の国が1.5を下回る低い出生率を示した(表1)。

表1 移行諸国の合計特殊出生率

出所. World Bank (2009)

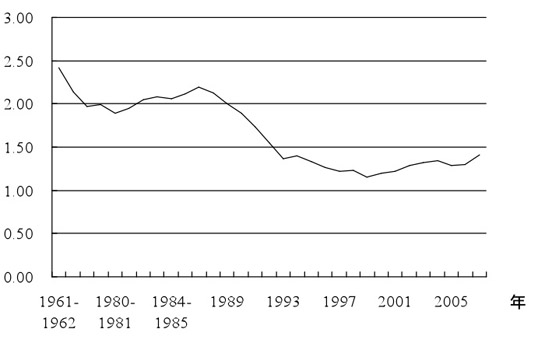

ロシア連邦は言うまでもなくそうした国々の中の1つである。1989年のロシアのTFRは2.01という値を示していたが、体制転換の開始から急激な低下を見せ、1999年・2000年にはTFRが1.20を下回る迄に至ったのである。これについては直感的にいくつもの要因を挙げることが出来る。GDPの急激な低下に伴う所得の減少は当然、家計の育児コスト負担能力を低下させたであろう。将来に対する不安が出生の抑制につながることも想定される。元来旧ソ連圏は高い女性就業率を見せることで知られていたが、就業率がさして低下しないままかつて原則的に無料であった保育園・幼稚園等の社会的な子育て支援施設が有料化されたこと、また企業の管理下にあった幼稚園等の閉鎖が相次いだこと等も指摘されよう1。

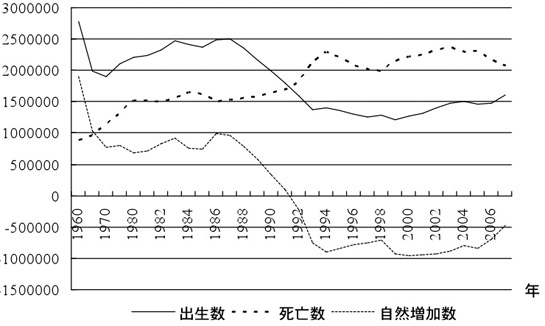

ロシアでは1992年から総人口の減少が生じ(図1)、ロシア政府もこれに対して様々な対策を掲げてきた。TFRが1.2を下回った1999年・2000年を受けて2001年に作成されたロシア連邦政府「2015年までのロシア連邦における人口発展構想」2では、住民の健康状態の改善及び出生率向上のための施策実施といった指針を示した。だがそれはロシア政府が作成した他の様々な「構想」文書3同様、現実的な意味を持っていたとは言い難く、そもそも当時、出生率の低下や死亡率の上昇に対するものとしては何ら新たな施策が導入されることはなかったのである。

図1 ロシアの出生数・死亡数

出所. Rosstat (2008)より筆者作成

ロシアの出生奨励策と出生動向: 2005年~

2005年・2006年のプーチン大統領(当時)による年次教書でも出生率が低迷している問題は触れられ、その上昇を目標とする旨が示された。これを受け、2006年12月に育児手当等の増額4、さらに「母親基金」と称する出生に対する財政的給付制度5が定められた。「母親基金」は二人以上の子を持つ親に対して住居・教育・年金のいずれかのみに対する補助として総額25万ルーブル(120万円程度、当時)が支給されるというものであり、2007年1月1日~2016年12月31日の期間に出生・縁組された子供に適用される。2007年9月におけるロシアの月額平均所得が1万2千ルーブルであったことを勘案すれば非常に大きな額であると言って良かろう6。2007年10月9日付け大統領令「2025年までのロシア連邦人口政策構想」7はそうした中、かつての諸「構想」とは異なり実際の政策を伴った形で作成された。

このような状況下で1999年以降、出生数はほぼ継続的に増加傾向にある(図1)。ただし死亡数も概ね高い水準を維持したため、全体的な自然減少に歯止めがかかったとは言い難い状況にあった。ところが2007年・2008年そして2009年の人口動態統計によると、粗出生率及びTFRは3年連続してソ連崩壊後最も高い値を示し(図2)、総人口の減少数も縮小を見せている(図1)。

図2 ロシア・合計特殊出生率

出所. Rosstat (2008)より筆者作成

このことについて、出生数の増加傾向を見た2007年半ば以降には「人口政策の効果が既に現れている」とする当時のプーチン大統領や閣僚らによる言及が幾度も現れている8。2007年1月に導入された政策が同一年次の6月段階における出生行動に影響を及ぼすという見方は単純に、政策の有効性を強調する誘惑を避け難い向きからの政治的言辞に過ぎないであろうが、それをそのまま主張するメディア記事は少なくない。

経済的要因によって出生が規定されるのか否か、それは資源産出により持続的な経済成長を見せてきたロシアの今後における出生動向を展望する上で欠かせない視点であろう。さて果たして出生に対する現金の給付は、出生数そして出生率の増大/上昇に正の効果を与え得るものであろうか。

所得水準と出生力

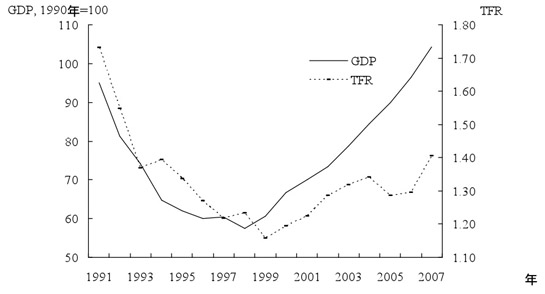

ロシアの国内総生産の推移と合計特殊出生率の推移とをプロットすると図3のようになる。目の子では相関があるものとの印象を受けるであろう。だがここで1991年から2007年までのデータで相関係数をとると、それは0.56に過ぎない。この水準はマクロレベルの年次時系列データの相関として強いものとは言い難い。経済成長と出生率との間に真の相関が存在するのか。はた見かけ上の相関が観察されるに過ぎないのであろうか。

図3 ロシアにおけるGDPとTFRとの関係、1991〜2007年

出所. Rosstat (2008)及びRSE, 2002, 2003, 2009より筆者作成

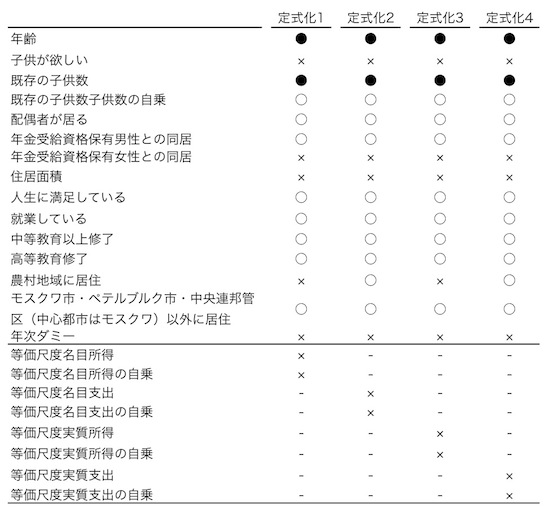

我々は今般、ロシア長期モニタリング調査(Russia Longitudinal Monitoring Survey, RLMS)の個票データにより出生の規定要因の抽出を行った。15歳-49歳の女性個人をサンプルとし、1995年(第5ラウンド)~2004年(第13ラウンド)各ラウンドの個人特性を説明変数に、翌ラウンドにおける出生の有無を被説明変数にした分析である。全サンプルをプールし、標本数は15,000余りとなっている。主要な結果は表2に示すが、この一部についての解釈を述べる9。

表2の通り、家計の所得はその家計に属する女性の出生確率を高める要因とはなっていない。個人の所得水準と出生確率とが単線的な関係を有しないことは、欧州諸国の出生に関する先行研究の蓄積を見れば自明であるとすら言えよう。だがソ連崩壊後のロシアの場合、マクロレベルでの経済回復・成長や社会の安定そして出生率の上昇が同時的に生じ、一見すると所得の上昇が出生率上昇と相関を有していると判じられる状況が現出した。勿論、体制転換に伴って所得が劇的に低下しかつ将来の展望が極めて不明瞭になったことにより、転換開始前後において出生率が急低下したことは十分考えられる。従って経済の成長或いは社会の安定はある程度ロシアの出生率回復に寄与するものであろう。そしてそのことは、「人生への満足」という主観的感覚が有意に出生確率を高めていることからも伺われる。しかしながらそれは直接的な影響を与えるものとは言い難い。

表2 ロシアにおける出生規定要因の分析結果

出所. Russia Longitudinal Monitoring Surveyの個票により筆者推計

○:正に有意;●:負に有意;Ⅹ:有意でない

また教育水準が高い女性のほうが出生確率も高い、という結果が示されている。教育水準が出生確率を上昇させるという現象は、高等教育の修了が結婚・出生の遅滞や衛生・避妊知識の一般化等に帰結し出生力を低めることが通常である諸国の経験から見れば異例のことである。これを如何に捉えるべきであろうか。1つには、1990年代において社会的混乱と所得水準の急激な低下を経験したロシアにおいて、教育水準が恒常所得の代理変数となっていることを示している可能性があると考えられる。職を有していることや生活の満足度の高さが有意な結果を与えている点も、同様の解釈をなし得るであろう。

人口学的要因

ロシアでは経済成長と所得の上昇、生活の肯定的展望、社会の安定化、といった出生力に肯定的影響を与えることが想定される様々な要因が同時的に生じている。そのような状況下で導入された「母親基金」等の出生奨励策について、その政策のみの有効性を判断することには困難が伴う。出生力(率)ではなく出生「数」についてはさらに、人口学的要因を勘案することが不可欠であることは言うまでもない。出生「数」は当然、再生産年齢にある女性の「数」の変動によって大きな影響を受けるが、それを看過し出生「数」の増減に一喜一憂した言説が目につく10。

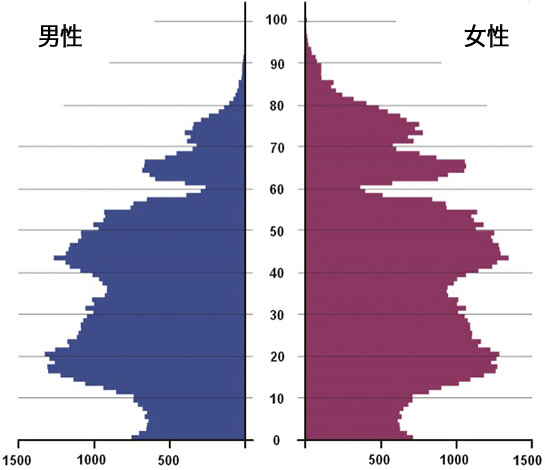

図4 2004年におけるロシアの人口ピラミッド(1,000人)

出所. Rosstat 提供内部資料より筆者作成

図4は2004年(年初)時点におけるロシアの人口ピラミッドである。第2次大戦後のロシアにおける出生者数の増加は40歳代後半世代の膨らみに、そしてその子の世代の規模が20歳代の膨らみによって把握出来る。繰り返すがこれは2004年の人口ピラミッドであり、21世紀初頭の時期における20歳代世代はこれよりのち出生のピークを迎えることとなる。つまり、何の施策を講じることなくとも、2000年代初期の10数年間はほぼ確実に粗出生率は高い値を示し続けることが当然期待されていたのである。そもそも2004年時点におけるロシア連邦統計局(Rosstat)の予測は、2016年まで一貫して出生数が増加することを既に見越していた11。出生数は言うまでもなく再生産年齢人口の規模によって容易に変動する。出生奨励策の効果云々はあくまでもこうした要因の影響を除去して考えなければ無意味なものとなり得ることが自明である。「母親基金」の政策的影響により2007年以降の出生率の上昇が生じたのであるとすれば、これは単に将来あり得た出生が早められたに過ぎず、そののちの出生率の低下が見られる可能性も十分ある。実際2009年におけるRosstat予測は2004年段階のものから改訂され、出生数の増加が(2004年に予想された2016年ではなく)2011年に終わりを見せるものとしているのである12。

なるほど2005年以降TFRは持続的な上昇傾向を示している。だが出生は所得水準の上昇のような短期的要因、或いは経済環境によってのみ決定付けられるものではないことは他国の経験からも明らかであり、マイクロデータによる分析もそれを支持しているものと解釈される。政策的な出生奨励策は短期的な影響を与えるのみに留まる可能性があることもまたこれまでの経験が示している。「母親基金」という、平均年収を上回るような規模の出生に対する金銭の支給が持続可能であるとも思い難い。実際、「母親基金」は2016年末までの出生に対する支給に限定されているのであり、今般の出生率の上昇が仮に「母親基金」の影響下にあるものであったとしてもその後の出生率の低下を想定しなければならない。2006年以降に見られる出生傾向が持続するか否か、を判断するにはより長期の変動を観察する他ないのである。

脚注

- Vechernaya Moskva, No.37, Feb. 3, 2007; Vechernii Peterburg, Aug. 25, 2009.

- Rasporyazhenie pravitel'stva RF ot 24.09.2001 No.1270-r.

- 端的には「極東・ザバイカル地域の長期発展プログラム」(Postanovlenie pravitel'stva RF ot 15.04.1996 No.480)等。「2015年までのロシア連邦における人口発展構想」の事後的評価についてはロシア連邦会議議長Milonov (2006)によるものを参照。

- Federal'nyi zakon ot 5 dekabrya 2006, No.207-FZ o bnesenii izmenenii v otdel'nye akty Rossiiskoi Federatsii v chasti gosudarstvennoi podderzhki grazhdan, imeyushchikh detei.

- Federal'nyi zakon ot 29 dekabrya 2006, No.256-FZ o dopolnitel’nykh merakh gosudarstvennoi podderzhki semei, imeyushchikh detei.

- Rossiiskaya gazeta, Feb. 14, 2008.

- Kontseptsiya demograficheskoi politiki RF do 2025 g., 9 oktyabrya 2007 No.1351.

- Izvestiya, June 1, 2007.; Rossiiskaya gazeta, Dec. 25, 2007.

- 詳細はKumo (2009)を参照されたい。

- その典型の1つは田畑友子「ロシアの人口問題」、『ロシアNIS調査月報』、2007年12月、pp.25-37である。それは因果関係の分析を行うことなく執筆者の思い込み或いは希望的観測を羅列する。懐妊期間が10ヶ月前後である人類の出生数動向がそれに先立つ半年以内の制度変更によって顕著に影響されたとするその発想を理解することは困難である。そもそも「母親基金」による助成金の運用方法や支出の条件等は2007年9月の段階でも定まっていなかった(RIA novosti, September 11, 2007)。いずれにせよこうした雑誌記事等は人口学的要因を無視して人口問題に言及しており、不正確な或いは誤った言説の流布に他ならない。ただし、ロシア本国の人口学者・社会学者・統計学者でそのような指摘を行う向きは無い。Antonov (2008),Zakharov (2008),Rosstat (2009)そして英字誌Moscow Times, July 11, 2008等、至って慎重かつ正当な姿勢を示している。

- Rosstat提供内部資料。

- Rosstat Webサイト、http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/progn5.htm, 2010年3月21日アクセス。

参考文献

Antonov, A. I. (ed.) (2008), Monitoring demograficheskoi situatsii v Rossiiskoi Federatsii i tendentsii ee izmeneniya, Moscow, Sotsiologicheskii fakritet MGU (in Russian).

Kumo, K. (2009), “Determinants of Childbirth in Russia: A Micro-Data Approach,” Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series No. 104, Hitotsubashi University.

Milonov, S. (2006), “Sem'ya - osnova gosudarstva, predsedatel' Soveta Federatsii - o demograficheskoi politike strany,” Parlamentskoe obozrenie No. 4 (20) (in Russian).

Rosstat (2008), Demograficheskii Ezhegodnik Rossii, Moskva, Rosstat (in Russian).

Rosstat (2009), Demograficheskaya situatsiya v Rossiiskoi Federatsii, material distributed at the All-Russian Conference of Statistician held on February 11-12, 2009 (in Russian).

RSE: Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik, Moscow, Rosstat, various years (in Russian).

World Bank (2009), World Development Indicators 2008, the World Bank.

Zakharov, S. (2008), “Rossiiskaya rodzdaemost: dolgodzdannyi rost?”, Demoskop Weekly, No.353-354 (in Russian).